A lezioni di turismo dalla Groenlandia, perché è indubbio che fino a prima dell’insediamento di Trump, la Groenlandia non godesse di una così forte attenzione tra l’opinione pubblica.

Le dichiarazioni del Presidente USA hanno tuttavia sviluppato una repentina attenzione verso quest’isola, con effetti che è forse interessante analizzare con maggior dettaglio.

La questione groenlandese, se così la vogliamo definire, è molto interessante: una popolazione molto esigua, con un’economia legata da un lato alle risorse naturali e dall’altro ai finanziamenti da parte del Regno di Danimarca. Per intenderci, secondo un report OECD, nel 2010 i prodotti ittici e la pesca hanno rappresentato il 90% dell’export.

Eppure, sfogliando anche soltanto in modo superficiale le notizie legate alla Groenlandia emerge un quadro molto diverso da quello che queste cifre potrebbero evocare.

Da un lato abbiamo infatti che la Groenlandia risulta essere il luogo con più bassa densità abitativa del mondo; che l’82% del suo intero territorio è composto dalla cosiddetta calotta glaciale groenlandese; che la sua popolazione è per circa il 90% costituita da inuit, e che è uno dei luoghi in cui è possibile ammirare l’aurora boreale.

Tutti elementi che raccontano di una terra per certi versi ancora autentica, in cui l’elemento naturale è predominante.

Dall’altro lato, tuttavia, scopriamo che la popolazione dell’isola è minacciata non solo da un prevedibile tasso di emigrazione, ma anche da un altissimo tasso di suicidi (se nel mondo si suicidano 9 persone ogni 100 mila abitanti, tra il 2015 e il 2018 in Groenlandia se ne sono suicidate 81). Non solo, a minacciare la popolazione dell’isola sono anche gli aborti: al netto da qualunque posizione che si possa avere su un tema così delicato, un numero di aborti che supera il numero di nascite (condizione verificatasi nel 2000) è lecito desti qualche preoccupazione sulla qualità della vita. Ancora, si scopre che l’anno scorso, molte donne hanno accusato il Regno di Danimarca di “sterilizzazione forzata”, mediante l’impianto di strumenti contraccettivi su circa 4500 donne dai 12 anni in su, pratica che secondo le accuse è stata condotta tra gli anni sessanta e gli anni settanta del ‘900. E si scopre che i rapporti tra gli inuit (che ricordiamolo, solo il 90% della popolazione) e il Regno di Danimarca in merito al loro trascorso “coloniale” sono tutt’altro che lineari.

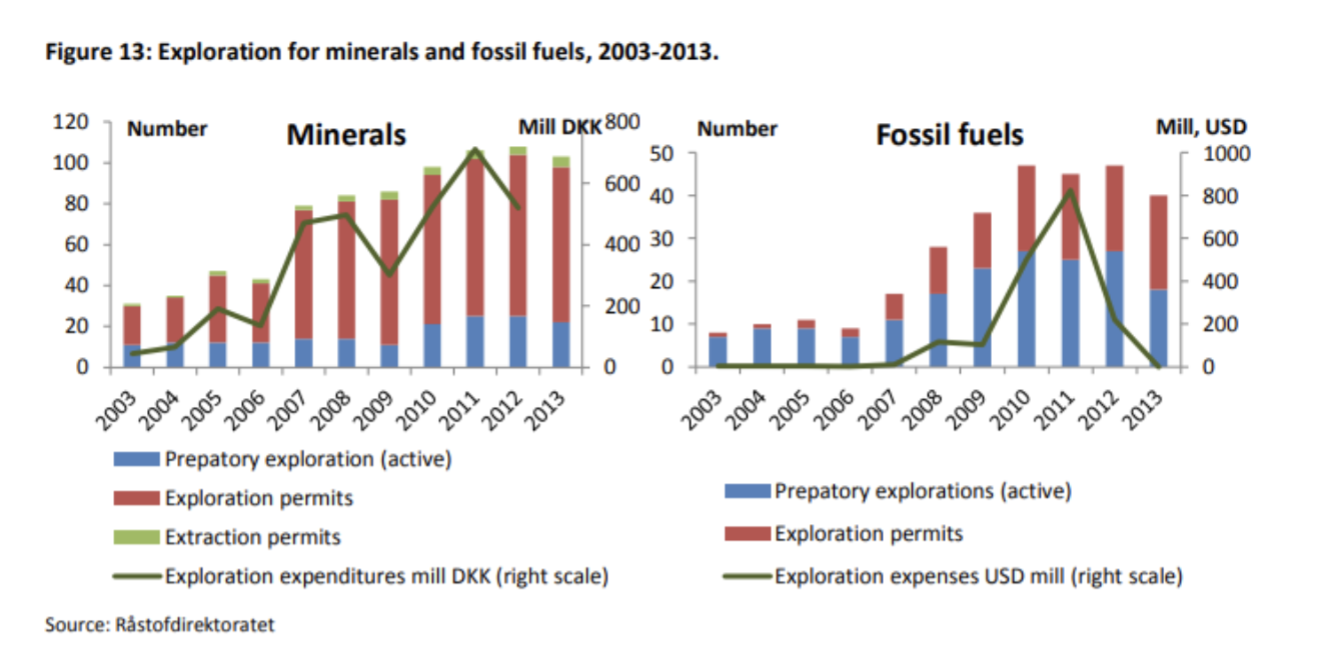

Soprattutto, si scopre che l’interesse verso il sottosuolo groenlandese, sono tutt’altro che nuovi: il già citato report OECD sull’economia dell’isola, ha messo in luce il forte interesse che dall’inizio del 2000 in poi è stato riservato a tali settori, citando anche progetti che, pur se piccoli se paragonati ad altri contesti, avrebbero previsto un assorbimento di più del 10% dell’intera occupazione groenlandese e un investimento più o meno pari all’intero PIL dell’Isola.

Così come si scopre che nel 2023 l’Unione Europea ha firmato un memorandum d’intesa con il governo groenlandese relativo a un partenariato strategico finalizzato allo sviluppo di catene del valore sostenibili per le materie prime.

In questo scenario tutt’altro che semplice, l’interesse di Trump ha subito creato una serie di reazioni significative.

Una nota di colore, citata in un bell’articolo che il Post ha dedicato al tema, riesce forse a far capire in modo immediato l’attuale livello di attenzione. Protagonista è una deputata groenlandese che racconta che, in una cena con tutti i deputati danesi, il posto che le era stato assegnato inizialmente era al tavolo 31, ma che a seguito delle dichiarazioni del presidente USA, il tavolo assegnatole è stato cambiato, essendo la sua presenza gradita al tavolo 1, quello con la prima ministra della Danimarca.

Le reazioni, tuttavia, non hanno riguardato la sola quota diplomatica, se così la si vuol chiamare. Hanno riguardato anche una più attenta riflessione legata allo sviluppo del territorio, e in questa riflessione, un ruolo importante è stato attribuito al turismo.

In realtà, il processo di posizionamento turistico della Groenlandia è già iniziato più di qualche anno fa. Se nel 2003, i crocieristi che hanno visitato l’isola erano poco meno di 10.000, nel 2023 quel numero è salito a più di 75mila. Di questi, 33.324 erano statunitensi, seguiti da tedeschi (13.033), inglesi (5.398), canadesi (4.451) e australiani (4.116). Gli italiani tra il 2022 e il 2023 sono passati da 275 crocieristi a 1.045.

Nel 2025, i dati sul turismo groenlandese presenteranno sicuramente un ulteriore livello di crescita, in parte dettato dall’interesse internazionale di cui gode l’isola, ed in larga parte stimolato dall’apertura del primo aeroporto internazionale, avvenuta il 28 novembre, cui seguiranno le aperture di altri due aeroporti entro il 2026, e sono in corso trattative con compagnie nordamericane, oltre che europee, per poter estendere il numero di voli.

Se da un lato la spinta al turismo può inserirsi in un processo di apertura della Groenlandia verso il mondo, e in un più strutturale processo di diversificazione dell’economia, già nelle fasi iniziali di questa espansione sono in discussione leggi che permettano di chiarire alcuni limiti che tale comparto produttivo può avere sulla vita del territorio.

Se il numero di visitatori che congiuntamente atterra o arriva con le crociere, tende ad essere numericamente superiore degli abitanti, infatti, i problemi non saranno quelli che solitamente si tende ad ascrivere al fenomeno dell’overtourism, ma saranno concreti e strutturali.

La Groenlandia non è un territorio che dispone delle infrastrutture necessarie, né è un territorio in cui si possono agevolmente creare delle politiche di diversificazione territoriale. Gli abitanti sono in tutto 56 mila, e questo implica che ogni villaggio, ogni città, abbia un numero limitato di strutture, così come un numero limitato di attrazioni turistiche: ristoranti, musei, alberghi, mezzi di trasporto.

Soprattutto, un’altra legge, come riportato da un filmato prodotto da Arte, limiterà l’acquisto di immobili a proprietari stranieri, così da garantire che i ricavi del turismo compongano una componente stabile e strutturale dell’economia, e che partecipino senza innescare una dipendenza occupazionale verso investitori esteri.

Incrementare il turismo, infatti, ha degli effetti di medio-lungo termine che vanno considerati con attenzione. Malgrado gli impatti ambientali rappresentino, ad oggi, la categoria di effetti a lungo termine con cui si guarda con maggiore frequenza (condizione che coinvolge anche e soprattutto la Groenlandia), in realtà, gli impatti dell’industria turistica vanno rintracciati anche nei cambiamenti sociali e nei cambiamenti della struttura economica di un territorio. Così come vanno rintracciati nei cambiamenti politici che in quel territorio potranno essere indotti da una rinnovata struttura sociale ed economica.

Puntare sul turismo della Groenlandia, oggi, vuol anche puntare su una diversificazione dei ricavi, e quindi puntare su una tendenziale riduzione della dipendenza dai flussi pubblici del Regno di Danimarca. Vuol dunque dire accelerare, in qualche modo, un processo di indipendenza tendenziale, con risvolti importanti sotto il profilo delle grandi alleanze. Da qui a vent’anni, in pratica, con i cambiamenti attivati da una nave da crociera, potranno derivare delle scelte in termini di accordi sullo sfruttamento delle georisorse territoriali.

Così, mentre il mondo riflette con tale attenzione sugli effetti che il turismo potrebbe avere sulla Groenlandia, in Italia il nostro Premier annuncia con soddisfazione che al turismo è stata data una nuova centralità all’interno della nostra economica, dimenticando tuttavia una lezione che invece, qui sull’isola, è molto più che chiara: in che modo i costi della trasformazione turistica genereranno tuttavia dei ricavi tali da migliorare le condizioni generali della popolazione?

Ci si augura che gli inuit, forti anche di una emergente consapevolezza culturale, riescano a trarre reali vantaggi da questi processi in corso, evitando di divenire un popolo di albergatori e